De Blog en Blog, a propósito de una entrada del Área de Filosofía Moral de la UCO: http://area-filosofia-moral-uco.blogspot.com/2010/10/la-ultima-cabecera-opening-de-los.html

Son palabras de Margaret Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, inspiradas en “La constitución de la libertad” de Friedrich von Hayek. El mundo ideal para este economista contemporáneo de Keynes no es una sociedad en la que las personas tienen intereses y metas comunes y buscan, por medio de las instituciones, alcanzar el bien común, sino como un grupo disperso de individuos que eligen aquello que consideran mejor para sí mismos sin estar sometidos a más marco preceptivo que un pequeño conjunto de acciones legalmente prohibidas, lo que se denomina “derecho negativo”. Adam Smith es considerado el primero en expresar esta idea en “La riqueza de las naciones”.

En “El pensamiento secuestrado” (2007) Susan George estudia el clima político, intelectual y cultural que hizo posible la denominada “guerra contra el terror” impulsada por Bush y Cheeney. Según esta autora existe un movimiento “hacia la derecha” de la cultura estadounidense, probablemente iniciado en los años ´70 o quizá antes, que ha conseguido que independientemente de quien gobierne, el centro de gravedad de lo político se sitúe en lo que se ha dado en llamar “neoliberalismo” y “neoconservadurismo”. Es una cultura política basada en engaños, en lo que ella denomina “mentir como estilo de vida”, que conlleva inevitablemente la degradación de la política.

“¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es que han bastado sólo unas décadas para que los ideales estadounidenses, expresados en algunos de los documentos políticos más inspiradores que se han escrito, estén pisoteados en el fango? ¿Cómo puede el país cuyo primer acto independiente fue declarar que todos los hombres han sido creados iguales ser ahora una de las sociedades más desiguales del planeta?” Para Susan George la batalla por ganar la hegemonía ideológica ha sido principalmente cultural y la estrategia desarrollada por la extrema derecha estadounidense para conseguirlo ha sido plenamente rentable.

Manuel Castells también aborda este problema vital para quienes sí creemos en la sociedad en “Comunicación y poder” (2010) en el capítulo denominado “Programando las redes de comunicación” expone la influencia de los think tanks en el enfoque de la “nueva derecha”. Tras la dimisión de Nixon por el asunto Watergate una pequeña élite de estrategas republicanos decidió que era el momento de llevar a la política los conocimientos académicos y la experiencia profesional que favoreciese sus intereses económicos, políticos y culturales. Es significativo que de los 187 think tanks contabilizados en el año 2005 en 117 de ellos predominase la ideología conservadora. Un ejemplo actual es la incorporación de José María Aznar a la presidencia de una organización de este tipo denominada Global Adaptation Institute, cuyo objetivo es convertirse en una voz "pragmática" en el debate público sobre el cambio climático: http://www.publico.es/ciencias/342147/aznar-presidente-de-un-consejo-sobre-cambio-climatico.

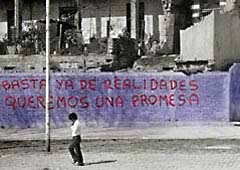

Parece por tanto que esta estrategia de la Fox podría enmarcarse en esta tendencia de aletargamiento cultural, dado que para ellos cultura y política son inseparables, en el que la censura ha dejado de ser necesaria. Tras décadas en las que la televisión ha sido fuente de todas las noticias de la mayoría de los estadounidenses la cabecera de los Simpson no hace sino emplear y difundir una noticia que no podrá ser nunca ya noticia. Quema, agota el argumento reivindicativo de Banksy (http://www.banksy.co.uk/) transformándolo en irrealidad. Sería el camino inverso al trazado con los realities, donde las noticias “reales” han sido sistemáticamente suplantadas con noticias triviales.

Ni Europa, ni España, son aún Estados Unidos. Creo que aún tenemos capacidad de maniobra o al menos alguna responsabilidad en evitar este “deslizamiento radical de la cultura”. Tanto Susan George como Manuel Castells lamentan la pereza intelectual del pensamiento progresista para contrarrestar esta hegemonía cultural de la que tan fácilmente detectamos los síntomas pero de la que parece muy difícil escapar. Tendremos que ponernos a la tarea o “Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos”. Un título de Santiago Alba Rico publicado también en 2007.